米国株投資家として多方面で活躍されている、たぱぞうさんインタビューの後編をお届けします。今回は、投資初心者が買いたい米国株ETF(上場投資信託)やインデックスファンドについて聞きました。

インデックスファンドならS&P500系かVTI系

──これから米国株投資を始めるという人は、まずは何を買えばいいのでしょうか?

たぱぞうさん ひと口に米国株投資といってもさまざまな方法がありますが、投資初心者の場合、まずは米国株を投資対象とする投資信託(インデックスファンド)の積み立てを始めるのがいいかもしれません。

この方法なら投資に関する知識もいらないので、誰でも簡単に始めることができます。米国株投資に興味があるけど、そんなに時間も手間もかけられない、という人でも始めやすいと思います。

──米国株式を投資対象とするインデックスファンドはいくつかありますが、どれを勧めますか。

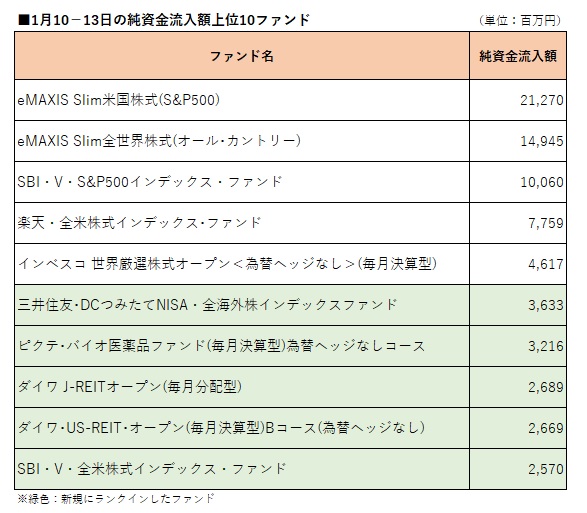

たぱぞうさん 個人的にはS&P500系か、VTI系のどちらかを勧めます。前者は、前述した米国を代表する株式指数であるS&P500(S&P500種指数)、後者は「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」という指数に連動するファンドです。どちらも米国を代表する上場企業を網羅していますから、米国の経済成長の恩恵を受けることができます。

──楽天証券で購入できる、代表的なファンドというと?

たぱぞうさん S&P500系では「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」、VTI系では「楽天・全米株式インデックス・ファンド(VTI)」になるでしょうか。

──やはり、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)を利用すべきですか。

たぱぞうさん ぜひ利用したいですね。通常、株式投資で利益が出ると、約20%の税金を支払わなければなりません。NISAを利用すれば、それが無税になるのですから、断然、有利です。「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」はつみたてNISAでも購入できるので、少額からでも始めることができて、初心者向きなのではないでしょうか。

米国株ETFに投資する

──たぱぞうさんは長い間、米国株ETFに投資してきたわけですよね。米国株ETFは初心者には勧めにくいのですか?

たぱぞうさん いえ、そんなことはありません。つみたてNISAなどで投資デビューしてみて、もっとやってみたい、という意欲が湧いてきた方は、ぜひトライしてほしいと思います。せっかく始めた投資なのに足踏みしてしまうのはもったいないので。

──そもそもインデックスファンドとETFにはどんな違いがあるのでしょう。

たぱぞうさん ETFの大きな特徴は、証券取引所に上場しているということです。

──米国株ETFには投資信託とは違うよさがあるということですね。

たぱぞうさん はい、その一つは選択肢が圧倒的に多いということです。例えば米国株ETFには、セクターETFと呼ばれる銘柄があります。米国の個別株は、エネルギー、生活必需品、ヘルスケアなど業種ごとに11に分類されるのですが、それらどれかのセクターに集中投資するETFがあります。

──つまり、ヘルスケア産業が伸びると思ったら、ヘルスケアのセクターETFを買えばいいのですね?

たぱぞうさん 先ほど話したVTIやS&P500の投資対象はあらゆる業種に及びます。当然、中には好調とはいえない業種もあり、それが全体のパフォーマンスの足を引っ張ることもあります。その点、セクターETFであれば、自分が狙った業界だけに投資できるという特徴があります。

──どのセクターが伸びるのか、嗅覚が働く人にとっては魅力的といえますね。

たぱぞうさん はい。サラリーマンの場合、ご自身がお勤めの業界知識は豊富だと思います。その知識を生かして攻めるかどうかを判断できるので、他の方よりアドバンテージがありますよね。自信がない人は、全業種に投資するタイプを選ぶのが無難ですが、自信がある方、興味がある方は、ご自身の知識を生かして狙ってみるといいのではないでしょうか。

──ちなみに、東証上場ETFに特定のセクターに投資するものはないのですか。

たぱぞうさん 残念ながら東証上場ETFにはありません。

──では、逆に、米国株ETFのデメリットは?

たぱぞうさん 一番は米ドルでしか買えないことでしょう。日本の証券会社で買うことができますが、外国証券取引口座を開設し、円をドルに両替するという手順を取る必要があります。もっとも、慣れればなんてことはないので、一度試してみてほしいですね。

VGT?QQQ?VHTやVDCも狙い目

──米国株ETFには、セクターETFなどさまざまな種類があるとのことですが、初心者に向いているものをいくつか挙げていただけますか。

たぱぞうさん まずはやはり「バンガード・S&P500 ETF(VOO)」か「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)」になるでしょう。どちらもバンガード社が運用するETFで、前者はS&P500、後者はCRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指します。

ただし、この二つは、先ほど話したように日本円で投資信託や東証上場ETFとして買うこともできます。

──では、あえて「VOO」や「VTI」を選ぶ理由はないということですか?

たぱぞうさん 「VOO」や「VTI」には経費率が低い、分配金が支払われるなど、投資信託にはない長所があります。また、投資信託は1日に1回取引価格が決められるのですが、ETFはリアルタイムで市場価格が動くので、株式投資の醍醐味(だいごみ)を味わえるというよさもあります。いずれは個別株投資をやってみたいと考えている人などは「VOO」や「VTI」を買うのも手でしょう。

──セクターETFだと、何を勧めますか。

たぱぞうさん 米国の経済状況や株式市場がどうなるかにもよるので、一概にはいえませんが、情報技術セクターのETFである「バンガード・米国情報技術セクターETF (VGT)」は知っておいてよいでしょう。

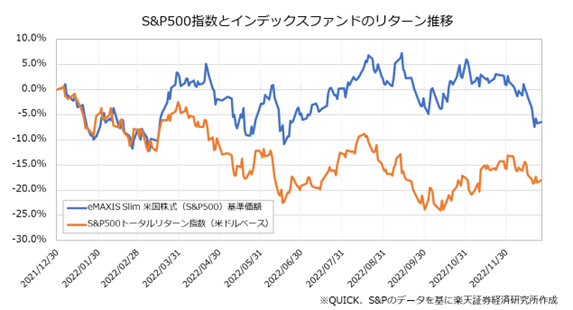

米国経済をけん引するアップルやマイクロソフト、エヌビディアなどのハイテク企業に投資するETFで、2016年くらいから驚異的な伸び率を示してきましたが、2022年は調整しましたね。ちなみにハイテク銘柄に投資するETFには、もう一つ、インベスコという会社が運用する「インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ)」という銘柄もあります。

こちらも大手ハイテク企業のほとんどを組み入れているため、高い人気を誇ります。2022年に入って値を下げ買いやすくなっています。

──ハイテク分野以外ではどうですか。

たぱぞうさん 今のように金利高でリセッションが意識される中では、景気の動向に左右されにくい、ディフェンシブなセクターを狙うのも一つの方法でしょう。

その意味では医療や医薬品などヘルスケア・セクターのETFである「バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF (VHT)」や、生活必需品セクターの「バンガード・米国生活必需品セクターETF (VDC)」なども人気があります。

──そういえば、たぱぞうさんが保有されている「iシェアーズ S&P 500 米国株ETF」は米国株ETFといっても日本市場で買えるものですよね。

たぱぞうさん はい、東京証券取引所(東証)に上場されているETFです。東証に上場されている米国株のETFは限られていて、これはその一つなのですが、日本円で買えるというよさがあります。これも選択肢の一つとして検討してみるといいでしょう。

米国株式と全世界株式どちらを選ぶべき?

──今は個別株を買うつもりはないとのことですが、もし注目している銘柄があったらお教えいただけますか。

たぱぞうさん 今、個別株を買うなら、ETF同様、景気に左右されにくい銘柄を狙うという考えもあります。その観点から挙げるなら、北米を中心にユニフォームや制服の製造、販売、レンタル事業を展開する「シンタス(CTAS)」は、おもしろいと思っています。法人向けなので、あまりなじみがないかもしれませんが、米国では圧倒的なシェアを誇ります。

もう一つ、「ローリンズ(ROL)」を挙げておきます。全米最大のシロアリ駆除会社で、業績が安定していることで知られます。「ペプシコ(PEP)」なんかも、食品や飲料の分野も不況に強いので手堅いと思います。個人的にはあえてのハイテクが妙味ありと見ていますけどね。地合いがあるので、お勧めするにはやや尚早なのかもしれませんが。

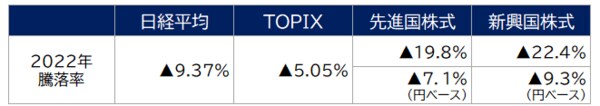

──最後にもう一つ、質問させてください。外国株式は米国株だけではないですよね。つみたてNISAで買えるインデックスファンドにも「新興国株式」「全世界株式」などがあります。それらよりもやはり米国株を推奨されますか。

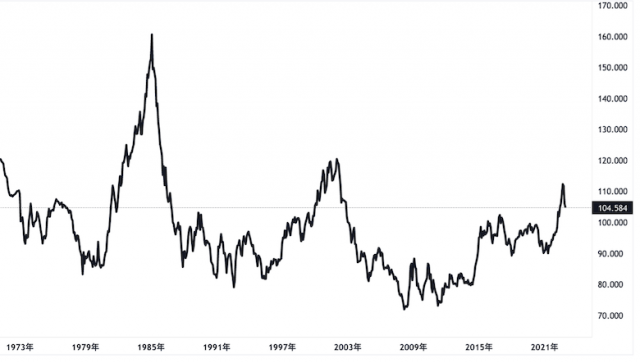

たぱぞうさん 例えば米国バンガード社のETFには、米国株に投資する「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF (VTI)」とともに、世界中の株式に投資する「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)」という銘柄があります。この二つの過去10年のパフォーマンスを比較すると、かなりの開きがあります。

──とはいえ、今後も同じように推移するとは限らないのでは?

たぱぞうさん もちろんです。例えば新興国と呼ばれている国々の多くが、急成長を遂げたりすれば逆転する可能性があります。ただ、私はその可能性は高くはないと考えています。

──そう考える理由はなんですか?

たぱぞうさん 新興国の多くが成長を遂げるのは間違いないでしょう。しかし、経済成長が株式市場に反映されるかというと、そうとも限りません。経済成長は著しいけれど、いっこうに株価が上がらないということも往々にしてあります。

投資に関する法整備が進まないなど、いろいろな問題があるからです。そういう意味では、しばらくは米国市場がリードするのではないかと考えています。

──ということは、新興国株式はもとより全世界株式も見合わせたほうがいいのですか?

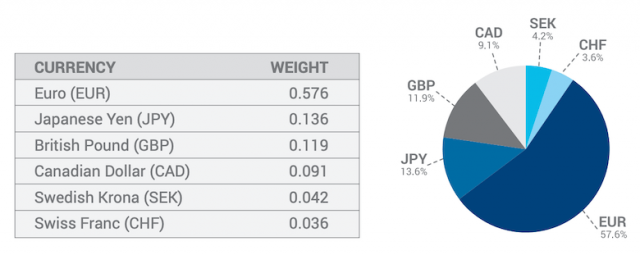

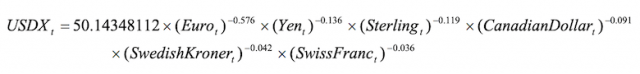

たぱぞうさん いえ、そうともいえません。なぜなら、「全世界株式」には当然ですが、米国株式も含まれます。「VT」の場合、その比率は58%に及びます。つまり、「全世界株式」を選択したとしても、米国の経済成長の恩恵を受けられないわけではないんです。

──自分は米国に全てを賭ける!という人は米国株式、新興国の成長の余得もちょっとほしいという人は全世界株式を選択するといいかもしれませんね。

たぱぞうさん はい。あとはそれぞれの好みの問題のように思います。

──インデックスファンドにETF、個別株と、ひと通りお話を伺うことができて、米国株投資家や米国株を始めてみたい方によいヒントをたくさんいただけました。本日はありがとうございました!

5億円投資家は、2022年の米国株急落でどう増やした?米国株投資家インタビュー たぱぞうさん[前編]

米国株投資、続ける?やめる? 米国株投資家インタビュー たぱぞうさん[中編]

Adblock test (Why?)

からの記事と詳細 ( 米国株ETF、狙い目銘柄を厳選!米国株投資家インタビュー たぱぞうさん[後編] - トウシル )

https://ift.tt/Kzak6eH

アルプスアル <日足> 「株探」多機能チャートより

アルプスアル <日足> 「株探」多機能チャートより