[unable to retrieve full-text content]

先週の流入額上位-「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替 ... Yahoo!ファイナンスからの記事と詳細 ( 先週の流入額上位-「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替 ... - Yahoo!ファイナンス )

https://ift.tt/turyxTd

[unable to retrieve full-text content]

先週の流入額上位-「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替 ... Yahoo!ファイナンス[unable to retrieve full-text content]

中森明菜、伝説のライブが4Kデジタルリマスターで劇場に ... クランクイン!新NISAでは、まず取り崩しせずにじっくりと腰を据えてつみたて投資枠を利用し、その上で資金を見て成長投資枠を使っていきたい。

>>特集「徹底攻略 新NISA」はこちら

新NISAは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の二つで構成され、枠の再利用が可能となる。これにより運用商品の見直しや、資金が必要になったタイミングで引き出すことも含め、柔軟な対応ができるようになる。

また、成長投資枠については買い付け方法が積み立てに限定されないため、まとまった資金の投資に活用することも可能だ。対象商品は投資信託に限定されず、一定条件をクリアした株式も含まれるため、リスク許容度に合わせた柔軟な投資方法を選ぶことができる。

新NISAの制度概要を踏まえると、「『全世界株式』のインデックスファンドで、細く長くコツコツ積み立て」を基本線としながら、資金の性格や投資可能年数に応じて、成長投資枠の使い方を検討する、というのがいいだろう。

積み立ては少額から始めることができ、初心者にもおすすめしやすい投資方法だが、一定の成果が出るまでには年単位の時間がかかる。このため、つみたて投資枠に関しては、取り崩すことは想定せず、腰を据えて資産の積み上げに専念したほうが賢明だ。

なお、商品を全世界株式のインデックスファンドとしたのは、コストを抑えながら、手軽に国際分散投資を実現できるためだ。全世界株式は日米欧のほか、新興国を含む全世界の株式に幅広く投資できる。近年は米国株に人気が集中していたが、長い目で見た時、どの地域にどのタイミングでスポットライトが当たるかは分からないので、インデックスで効率よく各地域を網羅しておくことをおすすめしたい。

続いて、肝心の成長投資枠の使い方についても見ていこう。

前述の通り、成長投資枠は買い付け方法が積み立てに限定されず、対象商品には株式も含まれる。さらに、年間投資枠も240万円とつみたて投資枠の2倍あるので、株主優待や配当を目的とした銘柄選びをしてもよい。

しかし、NISA口座内の株式投資については、かねてから株価が高く、最低売買金額のハードルが高い「値がさ株」の存在が指摘されていた。代表格はユニクロを展開するファーストリテイリングや、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドなどだ。近年はネット証券を中心に、単元未満株の取り扱いも拡充されてきたが、日本取引所グループ(JPX)が提唱する「個人投資家が投資しやすい環境の整備」の根本的な解決にはなっておらず、投資単位の引き下げという課題自体は依然残ったままであった。

この点に関して、最近は「株…

残り1439文字(全文2539文字)

週刊エコノミスト

週刊エコノミストオンラインは、月額制の有料会員向けサービスです。

有料会員になると、続きをお読みいただけます。

・会員限定の有料記事が読み放題

・1989年からの誌面掲載記事検索

・デジタル紙面で過去8号分のバックナンバーが読める

仮想通貨の恐怖・強欲インデックスは、今年最高のスコアを記録し、2021年11月にビットコイン(BTC)が史上最高値を記録して以来の水準に達した。

3月20日に更新された指数のスコアは66であり、「強欲」の領域にしっかりと収まっている。

仮想通貨の恐怖・強欲インデックスは、ビットコインや仮想通貨市場に対する現在の「市場心理」を数値で提示することを目的としており、最高点を100点としている。

Coingeckoによると、同指数が66以上のスコアを記録したのは2021年11月16日で、ビットコインの史上最高値である69,000ドルがが2021年11月10日に記録されたわずか数日後だった。

過去7日間、ビットコインはCoingeckoのデータ通り約27.8%の上昇を記録し、2022年6月以来の28,000ドルを達成した。

※ドル円の見通しとテクニカル分析についてはこちらのレポートを参照

・米債市場では利上げサイクルの終了を意識する動きが続いている

・FRBのバランスシート拡大の可能性も考えるならば米ドル安を想定する局面にある

・リスク回避(株安)の局面では円高リスクを警戒すべき局面にある

・米ドル相場(ドルインデックス)の見通しとテクニカル分析について

23日の外為市場では、対主要通貨で米ドル安優勢の展開となった。米ドル相場のトレンドを示すドルインデックス(DXY)は、フィボナッチ・リトレースメント76.4%の水準102.01レベル(102.00)を試す動きが見られた。

米債市場では連邦準備理事会(FRB)による利上げサイクルが近く終了することが意識され、2年債利回りが低下基調にある。10年債利回りも同様の展開となっている。

今後も金融システム不安が続く場合は、FRBのバランスシートが拡大することが予想される。インフレ抑制の道半ばでパウエルFRBが政策の転換を余儀なくされる場合、中長期スパンではインフレの再加速とそれによる景気リスクが意識されるだろう。

いずれによせ米金利は今後、低下トレンドを形成することが予想される。ゆえに外為市場では、米ドル安のさらなる進行を警戒する局面に転じている。

米金利のチャート

冒頭で述べたとおり、ドルインデックス(DXY)は102.00を試す状況にある。昨日はかろうじて102ポイント台を維持したが、MACDはゼロラインを下回り米ドル安の進行を示唆する状況にある。

今日以降も米金利の低下を想定し、ドルインデックスの102ポイント(フィボナッチ・リトレースメント76.4%の水準102.01)割れを意識したい。102ポイントの下方ブレイク場合は、米ドル安がさらに進行するシグナルとなろう。

一方、ドルインデックスの反発局面では、103ポイント台の再上昇が焦点となろう。だが、上で述べたとおり米金利は低下基調へ転じている。そしてFRBのバランスシートも拡大する可能性がある。これらの状況を考えるならば、ドルインデックスが103ポイント台へ上昇しても50日MA(103.44レベル)で反落する展開、つまり50日MAの “レジスタンス転換“ を想定しておきたい。

ドルインデックスのチャート

23日の外為市場では、円買い優勢の展開となった。

円相場の動向:3月23日

イングランド銀行(英中央銀行)は23日、金融政策委員会のメンバー9人のうち7人が利上げを支持し(2人は据え置きを主張)、25ベーシスポイント(0.25ポイント)の利上げを決定した。インフレの動向次第では追加の利上げに含みを持たせた。

当初、ポンド円(GBPJPY)の反応は限定的だった。しかし、利上げに対するポンド買い(対米ドル)は限定的であり、ポンド円はドル円(USDJPY)の下落に連動し、NYタイム以降は円高優勢の展開に。そして節目の160.00を一時下方ブレイクする局面が見られた(安値159.94レベル)。

ユーロ円(EURJPY)や豪ドル円(AUDJPY)といった他のクロス円でも円高優勢となった。昨年の円安をけん引したのはドル円だった。

しかし、現在の外為市場は上で述べたとおり、米ドル安の進行を意識する状況へ転じている。ゆえにドル円は今後、下落を意識する展開が多く見られよう。この状況で株安(リスク回避相場)となる場合は、昨日のようにクロス円でも円高優勢の状況を意識する局面にある-この点を昨日のポンド円は示唆している。

ポンド円とドル円のチャート

[unable to retrieve full-text content]

つみたてNISA、過去1年の資金流入額 海外インデックス型に集中 日本経済新聞[unable to retrieve full-text content]

つみたてNISA、過去1年の資金流入額 海外インデックス型に集中 日本経済新聞[unable to retrieve full-text content]

つみたてNISA、過去1年の資金流入額 海外インデックス型に集中 日本経済新聞[unable to retrieve full-text content]

つみたてNISA、過去1年の資金流入額 海外インデックス型に集中 日本経済新聞[unable to retrieve full-text content]

つみたてNISA、過去1年の資金流入額 海外インデックス型に集中 日本経済新聞2023/03/06 11:30

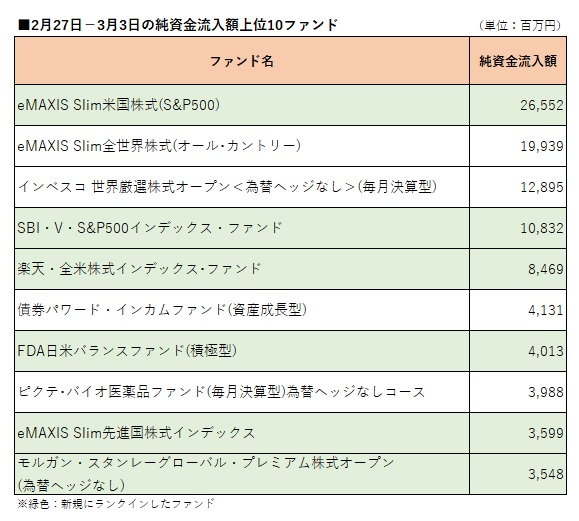

国内公募追加型株式投信(確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びETF除く)を対象として、弊社推計値に基づいて先週(2023年2月27日−3月3日)の純資金流入額上位10ファンドを確認したところ、新規設定の「FDA日米バランスファンド(積極型)」(愛称:みどりの架け橋・積極型)のほか、米国株式インデックスファンドの返り咲きなど、合計6ファンドが新規にランクインした。

先週の純資金流入額トップは「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」。266億円の純資金流入となり、2月13−17日以来2週ぶりにランクインすると同時に、2月6−10日以来3週ぶりのトップとなった。「楽天・全米株式インデックス・ファンド」(愛称:楽天・VTI)も2週ぶりにランクイン。「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」(愛称:SBI・V・S&P500)も1月30−2月3日以来4週ぶりにランクインしており、米国株式に投資する主要な低コストインデックスファンドがトップ10内に返り咲いた。「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」も4週ぶりに返り咲いた。先々週の米国株式は反発し、S&P500は前週末比1.90%上昇した。

このほかには、上記「FDA日米バランスファンド(積極型)」のほか、2022年以降で初めてのランクインとなる「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)」が新規にランクインした。

「FDA日米バランスファンド(積極型)」は2月27日の設定。日米ETFへの投資を通じて、実質的に日米の株式と国債に分散投資する。2023年2月時点の基本投資配分比率は、日本株式と米国株式に40%ずつ、日本国債と米国国債に10%ずつとなっている。

「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)」は実質的に日本を含む世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力や有力な特許、強固な販売網などの競争力を背景に、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが見込まれる企業としている。2023年1月末時点の組入上位3銘柄は、米『マイクロソフト』(組入比率9.0%)、米『フィリップ・モリス・インターナショナル』(同7.5%)、米『ビザ』(6.6%)となっている。

先々週(2023年2月20−24日)に続いてランクインしたのは、「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」、「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」(愛称:世界のベスト)、「債券パワード・インカムファンド(資産成長型)」(愛称:パワード・インカム)、「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」の4ファンド。

一方、先々週トップ10入りしていたファンドのうち、「日経225ノーロードオープン」、「ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」、「楽天 日本株4.3倍ブル」、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」、「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)」、「ノムラ・ジャパン・オープン」がトップ10圏外となった。